Il primo marzo, però, non si festeggiava solo il rude Mars. Anche le donne avevano un loro rituale di inizio calendariale: la festa dei Matronalia. La festività cadeva infatti alle calende di marzo, l’inizio dell’antico calendario romano, che erano per questo anche dette femineae kalendae (Giovenale, Satire, 9, 53).

Il rito

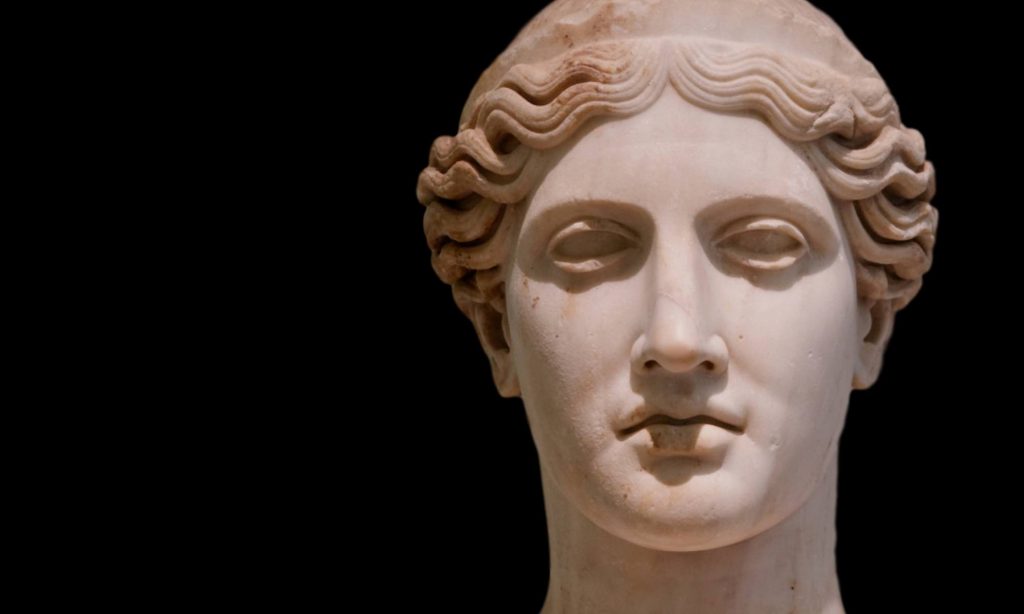

In occasione di questa festività, le donne romane, inghirlandate, si recavano in processione al tempio di Giunone Lucina, venerata come dea della fecondità all’inizio della primavera, e protettrice delle partorienti. La cerimonia partiva dall’attiguo lucus dedicato alla dea, a testimonianza dell’antichità del rito. La localizzazione del bosco e del tempio è tutt’oggi incerta, anche se alcune epigrafi lo pongono sul Cispio, uno dei tre colli dell’Esquilino. Una volta giunti al tempio, le matronae (perché i rituali erano aperti solo alle donne sposate) compivano dei sacrifici per la salute dei mariti e lasciavano dei fiori in offerta alla dea, oppure pregavano per ottenere la protezione durante il parto. Nel bosco sacro, secondo loa tradizione, non poteva entrare alcuna donna che avesse un nodo nella veste o nei capelli. Questo tabù è legato ad una tradizione molto diffusa che associa il nodo al parto difficile, per cui sciogliere i nodi significava favorire il parto. Tale tradizione è diffusa in tutto l’Occidente, non solo antico, ma anche medievale e moderno (Cfr. Bettini). Sciogliere il nodo aveva dunque funzione di agevolazione del parto ed è chiaro il riferimento al ruolo di Iuno Lucina. L’epitteto dice tutto. Ed è anche evidente la connessione matrona-moglie-madre che emerge dal rituale.

Inoltre, una legge obbligava, per evidenti fini statistici, i genitori di ogni neonato a versare una moneta nelle casse del Tempio.

In questo giorno, era anche usanza regalare qualcosa alle donne e, sempre in questa occasione, si scambiavano doni anche fra marito e moglie e fra genitori e figli. Inoltre, pare che, proprio come succedeva durante i Saturnalia, durante i Matronalia s’invertissero i ruoli sociali, e le matrone preparassero un banchetto e servissero i loro schiavi (Macrobio, Saturnalia, I, 12, 7). Tuttavia, secondo un’altra interpretazione, non si trattava di un vero e proprio rovesciamento carnascialesco, perché le donne cucinavano per tutta la famiglia, compresi gli schiavi, quasi a riaffermare il ploro ruolo all’interno della familia in quanto a gestione della domus.

Sempre in questo giorno, si spegneva e riaccendeva il fuoco nel tempio di Vesta, nell’ambito, come già detto nell’articolo precedente, dei riti di inizio calendariale. ma è inutile sottolineare come anche Vesta sia divinità legata alla sfera femminile e al matrimonio, inteso come instaurazione della domus (il cui simbolo è il fuoco domestico, sacro appunto a Vesta).

Il mito

Secondo una tradizione, questa festività sarebbe stata già in vigore in età arcaica, dato che la tradizione riporta che la festività sarebbe stata istituita addirittura da Romolo stesso o, secondo altre fonti, da Tito Tazio. Il primo re, infatti, per onorare le sabine che, dopo il ratto, si gettarono tra gli eserciti dei romani e dei sabini per far finire la guerra, gesto che portò alla fusione dei due popoli (Plutarco, Vita di Romolo, 21, 1). In questo senso, la festività era strettamente connessa al matrimonio in quanto istituzione fondatrice della famiglia e della città.

Secondo un’altra tradizione, però, la festa celebrava la dedica del tempio di Giunone Lucina, “colei che porta i bambini alla luce”, aedes collocato dai più sul Cispio (propaggine del monte Esquilino), avvenuta nproprio alle calende di marzo del 375 a.C., nei pressi di un lacus già sacro alla dea, per cui questi rituali srebbero stati dedicati alla lei.

Le due cose non sono, in effetti, in opposizione. prima di tutto perché, sebbene il tempio in questione sarebbe stato edificato proprio i quel periodo, ma la venerazione della divinità custode delle matrone e delle partorienti, Iuno Lucina, è molto antica e vi sono tracce di frequentazione votiva sul colle anche in età arcaica.

Secondo un’interpretazione, i Matronalia sarebbero una rivisitazione della cerimonia privata del matrimonio: in questo, infatti, lo sposo faceva dei doni alla sposa, la quale, a sua volta, lodava il marito; tale celebrazione veniva ritualmente ripetuta all’inizio di ogni nuovo anno.

Potremmo anzi pensare ad un’inversione di contesti: il Tempio di Giunone Lucina sull’Esquilino è stato dedicato il primo marzo non a caso. Il giorno sarebbe stato scelto perché tutte le Calende erano consacrate alla dea. Come spiega Macrobio, infatti, “l’autorità di Varrone e quella della tradizione dei pontefici affermano che, come le Idi sono sacre a Giove, così le Calende sono sacre a Giunone” (Macrobio, Saturnalia, I, 15, 18). Sempre Macrobio aggiunge che questa usanza era confermata da un’usanza simile, evidentemente considerata dasll’autore più antica di quella romana o comunque autorevole, dei Laurentini, i quali erano soliti rivolgere suppliche a Giunone in tutte le Calende, invocandola col nome di Kalendaris Juno. Sempre l’infaticabile autore dei Saturnalia rimarca il tutto ricordando come a Roma, il primo giorno di ogni mese, un pontifex minor sacrificasse a Giunone nella Curia Calabra sul Campidoglio, mentre la moglie del Rex Sacrorum, la Regina Sacrorum, immolava alla dea una scrofa o un’agnella nella Regia ai piedi del Palatium. La consacrazione del primo giorno di ogni mese a Giunone Lucina, dea del parto, è inquadrabile in quella dualità che caratterizza molti istituti religiosi romani, come i vari flamines, tutti dotati di consorte legittimata a compiere riti: se Giano era il dio degli inizi intesi come momento di passaggio fra un “prima” e un “dopo”, così Giunone era (anche) la dea degli inizi in quanto divinità preposta alla nascita.

Secondo Ovidio, infine, i Matronalia erano collegati a differenti ricorrenze: alla nascita di Romolo, al risveglio primaverile della fecondità ed alla prima gravidanza delle donne sabine dopo il famoso ratto.

Bibliografia

Bettini M., 2018, Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi, Einaudi;

Bispham E.,2000, Christopher John Smith, Religion in Archaic and Republican Rome and Italy: Evidence and Experience, Routledge.